油画家田迎人:行而上主义的“广场”

作者 彭 俐

油画家田迎人从不谈论她自己的画作,她喜欢谈论的话题是美食、旅游和阅读。或许真是这样的,一个好的艺术家先要做一只馋猫,再就是满世界玩耍,而且还要嗜书如命。你最好不要和田画家一起逛书店,她挑选到的好书是她的,你好不容易找到的读物,也必须先借给她过目,并且很有可能一去不还。赫尔曼·黑塞谈书的魔力时说:“在所有非自然馈赠,而是人类从自我精神那里创造出来的世界中,书的世界是最广袤的”。我们阅读书籍的好处之一,是学会深度思考和理解,慢慢养成“行而上”的思维习惯,从而受益终生。“行而上”,是一个哲学概念,意在探讨和研究宇宙的本源。那么,它怎么就和绘画艺术扯上关系呢?

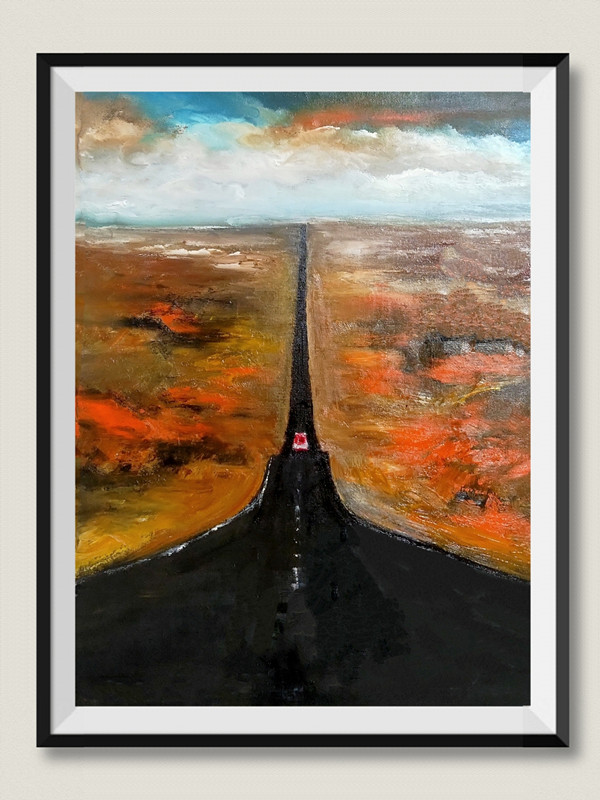

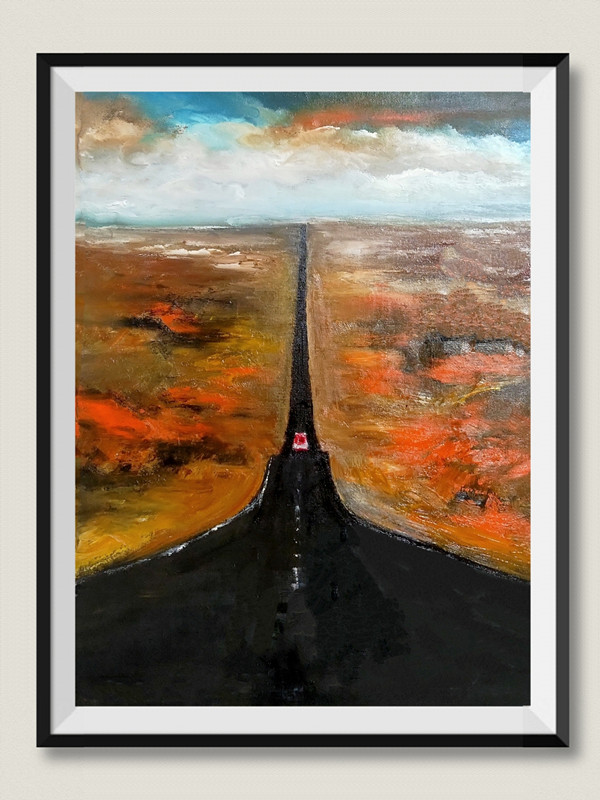

这要从意大利画家乔治·德·基里科(1888年-1978年)说起,他是“行而上主义画派”的创始人之一,毕业于德国慕尼黑美术学院,就近受到叔本华和尼采两位哲学大师的影响,尤其对唯心主义哲学观点了悟于心,对揭示事物表象之下的象征意义很有兴趣。正是这种兴趣,促使“行而上画派”用哲学家的眼光看世界,也有用自己的艺术作品表现生活。而基里科则致力于发明一种艺术语言和手法,用无生命物体作为人类社会的象征。说到象征,就有了玄学的味道,玄之又玄,则通往神秘,神秘——是此类的作品的一大特点。让我们去看看画家基里科的代表作《广场》,想想世界上哪一座大都市没有一个广场呢,它或大或小都是节日庆典的舞台,也是平日平民游乐、歇息的空地,其中的建筑屋、纪念碑、大理石雕塑、池塘喷泉等都是“无生命物体”,却让画家赋予它们灵魂的生机、精神的活力。广场是寂静的,除了两个身量很小的人影,但在这一片平静之中仿佛要有事情发生,让人的心灵骤然发紧,惶惑不安。1908年,基里科回到故乡意大利,完成了代表作“形而上学的城市广场”系列。此前,他陶醉于尼采关于都灵广场的文学叙述,尤其对于拱形建筑印象深刻。这里发生的事情很多,记得巴西电影《尼采在都灵的日子》(2001年)再现了这一场景,那是1889年的一天,在都灵的阿尔贝托广场,一个马车夫用鞭子虐待一匹马,尼采冲上去抱住马的脖子哭泣,以至昏厥倒地。想必这一幕情景刺激到晚生的画家基里科,然而幸亏他是通过阅读来认识尼采的,文字比影像更能深刻揭示一个诗人哲学家的内心。因此,我们有理由说,基里科的画作《一条街的忧郁和神秘》,实际上是指一个人的神秘和忧郁,这个人不是别人,就是尼采。转眼到了1917年,基里科与未来派画家卡洛·卡拉相识,一起提出“形而上绘画”的称谓,标志着此画派的诞生。什么是这一画派的宗旨呢?简要地说,它是由纯粹的理性所主导的观察和发现,强调艺术创作中的哲学思维,我们可以把它定义为——一种哲理性和象征性兼具的幻觉艺术。它的目的在于引人深思,而不光是惹人喜爱,或者说是通过哲学甬道进入艺术殿堂。他们认为“闭着眼睛看到的世界”才是真实的世界。换言之,不闭上眼睛就不能在深入思考中看到世界的真相。或许,最能在精神取向上与100年前的“行而上画派”契合的,是油画家田迎人的两幅风景油画《天际》和《在路上》。前一幅的构图非常奇特,紫红色的房顶之所以大半被淹没在雪野里,是因为天际线的辽远,而垂直线的分割作用大大地拓展了画面的空间,只是淡淡的红、白、蓝三色就搞定了天地空旷、人生寂寥的主题;后一幅则以浑厚的大地做背景,以垂直向上、直指苍穹的柏油路作天梯,表现大陆、天空的褐色与蓝灰色块,渲染出一种沉静的高贵意趣……它们都用色彩和线条完美地诠释了哲学家叔本华的两段警句——“要么庸俗,要么孤独”;“一个人只有在独处时才能成为自己,谁要是不爱独处,那他就不爱自由,因为一个人只有在独处时才是真正自由的”。原谅我在这里引用了过多的文句,其实绘画本身不需要别人啰哩啰嗦的阐释。

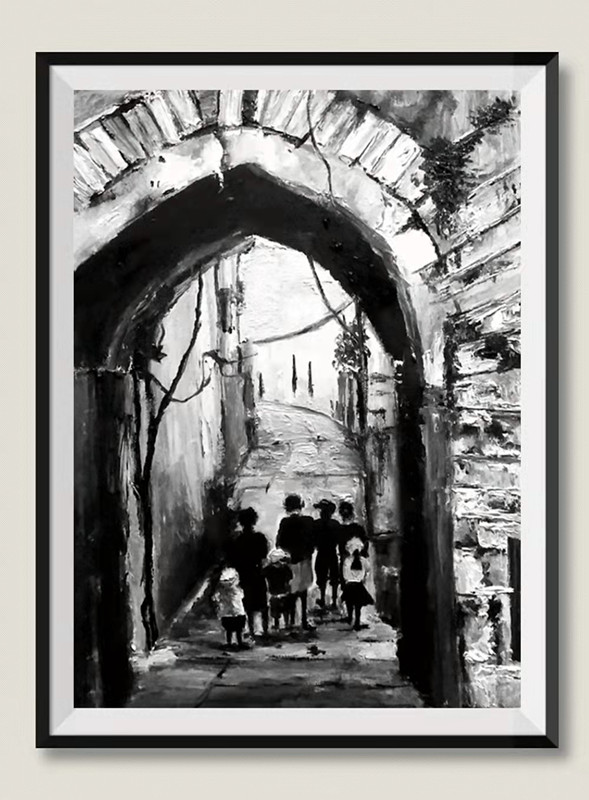

“形而上画派”的代表人物是三人组合,他们年龄相仿,志趣相投,又都是意大利老乡:乔治·德·基里科、卡洛·卡拉和乔治·莫兰迪。这实在令人有些难以置信,如此激情浪漫的意大利画家群体,却偏偏迷恋上枯燥乏味的经典哲学、太费脑力的行而上。前面介绍了基里科,这位曾经被电影导演米开郎基罗·安东尼奥尼、瓦莱里奥·祖利尼等追慕的大画家,现在说说卡洛·卡拉,他也是一个有趣的人,提倡“有音乐、噪音和嗅觉的绘画”,其代表作《醉酒的绅士》、《孤独》和《珀涅罗珀》倍受关注。卡拉受到乔托朴实无华的精神感召,提倡从日常物品中提炼艺术。其“行而上”的风格,体现在梦幻中的精神寄托,使用强烈的发射光,营造出梦幻般的效果。而乔治·莫兰迪更有意思,他有一个称号,叫做“形而上风景静物大师”;同时还有一个诨号,称为“瓶子画家”,其代表作是《静物》、《花卉》等,为我们展现的是“桌子上的风景”,格调淡雅、朴素、温情、细腻,同时还散发着优雅迷人的气息。他为了画几个瓶子而消磨掉一生,其作品中反反复复地出现杯、盘、盒、罐、瓶,并通过这些静物“表现出一个纯化的精神世界”。对于今天的时尚界、服装界,包括室内家具和装修来说,他的“莫兰迪色系”——即饱和度不高的高级灰,带给人恬静安详的平衡感和舒适感,这种审美的市场偏好简直无人不知,无人不晓。这“行而上画派”的三兄弟,还有一个相同之处,那就是口才上佳,对艺术怀抱真知灼见。基里科认为,一般物体有两种形态:一种是常人常见的外部形象,另一种是极少数具有行而上抽象和透视力的人,能够观测到的内部形象。而第二种形象的扑捉之难,就像我们移动笨拙的身躯去捕获神秘的彩蝶。比基里科年长7岁的卡洛·卡拉指出:“大发慈悲地充满着我们灵魂的,都是那些常用的物品。因为平常的事物无不具有朴实无华的特点,即最奇妙的艺术的奥秘所在”。而乔治·莫兰迪则说:“那种由看得见的世界,也就是形体的世界所唤起的感觉和图像,是很难,甚至根本无法用定义和词汇来描述。事实上,它与日常生活中所感受的完全不一样,因为那个视觉所及的世界是由形体、颜色、空间和光线所决定的……。”——这就意味着,艺术的形体,并非形体的艺术,它是抽象的,也因抽象而真实。画家所描绘的画框里的世界,是我们这个世界所框不住的。我们发现,这“行而上画派”三杆枪,几乎同时用同样的语气说到了相似的主张,基里科谈到“一般物体”,卡拉讲到“平常事物”,莫兰迪说到“日常生活”,他们都是艺术创作中小中见大、平中见奇的高手,却能够站在哲学的高度俯瞰、规划、设计和统筹。在这一点上,油画家田迎人也当仁不让。正像(批评家指出)基里科最著名的作品总以罗马拱廊、尖顶塔楼、细长影子、人体模型和不和逻辑的视角为特色,田画家的黑白油画《罗马礼拜日》也以典型的罗马拱券为聚焦点,而从拱券走出的人物却仿佛成为陪衬,只占据很小的空间。然而,与基里科的“形而上”冷清、低沉,甚至阴森的画意不同,甚至大相径庭,田女士的油画作品呈现给我们一派热烈、温馨,可谓温情脉脉,人物和景物一同沐浴着灿烂的阳光,没有一点儿“行而上画派”大师笔下“凄凉和空虚的形象”所营造的不安或不详。

艺术史何其漫长,人生却何其短暂。

平庸的匠人在很多地方都匹配俗众;天才的画家在一切方面都与众不同。

我们发现,凡是标新立异、开创某个艺术流派的人,无一不是坚定地带着“行而上”的执念,孤独地过着“非现实”的另类人生,并在初始阶段饱受人们的诋毁和诟病。而伟大的创造性事业总是索要高昂的代价,它甚至不允许你像常人一样的安乐蜗居,舒适无忧,享受世俗观念认可的幸福。正像当初文森特·梵高与保罗·高更两人在激烈争执后,导致梵高被送进精神病医院一样,基里科和卡拉也因为精神失常而住在一家军人医院,他俩在病房里草拟了“行而上画派”的纲领。怪不得基里科要这样说:“就心理而言,发现物体神秘是大脑异常的征兆,并和某种精神错乱有关。但是,我们相信这种反常的时刻在每个人身上都可以出现,而这如果发生在有创作才华或灵感的人身上,那就越发幸运了。艺术是那致命的网,像捕捉神秘的蝴蝶一样,在活动中捕捉住这些一般人因物质和分心而没有觉察到的时刻”。难道所有“行而上主义”的画家,也包括所有艺术家,都或多或少有点精神异常吗,譬如油画家田迎人就经常用戏谑的口吻自嘲:“我在别人眼里一定是个怪人,一天只吃一顿饭,夜里基本不睡觉,冬天只穿一条牛仔裤,夏天却在开着空调的屋子里穿棉拖鞋……为穿棉拖鞋这件事,还让我的哥哥大惑不解,很认真地问我:‘这是为什么?’