油画家田迎人:现代主义的“情侣”

作者 彭 俐

油画家田迎人经常提到毕加索,说他很是大度,对于别人冒充他的假画从不追究,而且毫不在乎。他觉得做假画的不是穷画家就是老朋友,而那些鉴定真迹的专家也要吃饭。她认为仅此一点,就是常人难以做到的事情,并且调侃说:“将来有人冒充我来作画,我也不去理会”。画家这个行业的消费群体,毕竟属于小众,但是我们不得不佩服毕加索最大限度地吸引了地球人的眼球,他的知名度几乎可以媲美歌星或影星,这都在于他善于通过媒体来讲故事。现代主义思潮的大潮中,离不开这个意大利的浪子,他是绘画领域的旗手,“弄潮儿向涛头立,手把红旗旗不湿”。

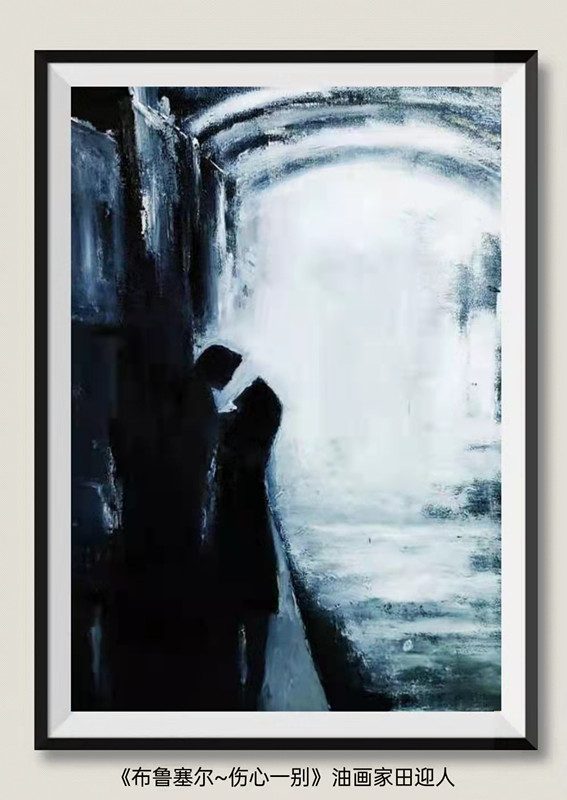

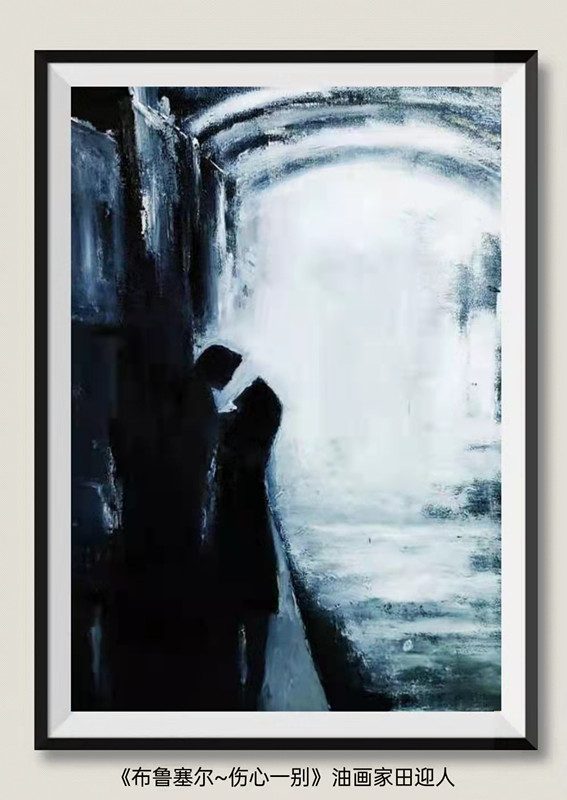

现代主义,作为20世纪前卫反叛的文艺思潮,强烈地冲击了文坛画苑,催生了意识流小说、未来主义戏剧、象征主义诗歌,也唤醒了野兽派、立体派和达达主义绘画。直到21世纪的今天,只要我们一提到现代主义美术,脑海里出现的第一个人物就一定是风流画家毕加索。人们都熟悉毕加索的代表作《亚威农少女》和《梦》,现在我们只说他的另一幅作品《街上的情侣》,画面中,街道和房屋的色调模糊,一片朦胧,一对恋人的服饰灰黑与橘红,人物肢体语言表明他俩在拥抱和接吻,但是所有这一切都交代得不甚了了,尽在不言中。此时若问:什么是现代主义绘画?回答:这幅画就是。所谓现代派画家,他们描绘形象的笔触常常含混不清,却仍然能够直接表达情感,情绪化是其鲜明特征。从欣赏角度看,至于人家画了些什么,似乎并不重要,你也不要管自己看到或没看到什么,只去在意自己感受或未感受什么。现代派画家不屑饶舌,他们对于色彩和线条似乎无意雕琢,他们把观察、思考和认知的权利全都交给你,看似有点儿漫不经心、不负责任,实则把艺术放置在一个高位,美在高处,需要你踮起脚来触摸。油画家田迎人也是这样考虑,她在刻画两性之爱的时候,同样是略做陈述,点到为止,例如黑白油画《相遇在佛罗伦萨》和《伤心一别》,其题材与毕加索的“情侣”是一样的,但表现方式却迥然有异。在田画家这幅“相遇”的画面中,十分少见地出现了画家本人,她的背影高挑纤细,一手打伞一手持画,步幅潇洒,只见对面走来一位帅气的先生,仅从他走路的姿态就能品出高雅的趣味,一种摄影艺术的景深感非常突出,酷似一张黑白影像产生的效果,而感情的波澜不兴并不代表情意不浓,一切随心而动;另一幅“伤心”真地使人伤感,画家巧妙地让一对情人站立的姿势——亲密地一俯一仰,形成一种情绪上的紧张感和压迫感,月台空旷,列车待发,而男女之间只是相互凝望,就连亲吻的动作也没有,却让人感受到一种生离死别的窒息,而那景物简略、轮廓虚幻、异常简洁的构图,告诉我们什么是德国现代主义建筑大师凡德罗的“少即是多(less is more)”。

现代主义文艺之绘画、建筑、戏剧、文学等,在艺术观念和原则上是相通的,而艺术表现的技法也相互借鉴。画家毕加索不仅留给后世丰富的艺术遗产——作品多达37000件,包括油画、素描、版画和平板画等,其艺术作品巡回展,一站接一站地走访世界各地,他还把自己93岁艺术生涯的经验和心得,直接告诉后辈同行:“我从不寻找,我只是发现”;“绘画的技术成分越少,艺术成分就越高”;“每个孩子都是艺术家,问题在于你长大之后是否能够继续保持艺术家的灵性”;“我花了一生才学会像孩子一样画画”;“人们以为我画的斗牛是从生活中来,其实那之前我还没钱买票看斗牛”。——毕加索说的每句话都简单朴实,我们听不到一位真正的绘画大师高谈阔论,他们和我们说起自己干的艺术绝活儿来,就像在和邻里街坊话家常,谈论吃饭、睡觉一样的稀松平常,但深意自在其中。对现代主义绘画做出卓越贡献的人物,除了西班牙的天才毕加索以外,还有美国的艺术家波洛克。在我们介绍波洛克之前,应该先认识一下波洛克的“伯乐”格林伯格。

正如19世纪下半叶是英国惟美主义的繁盛期一样,20世纪上半叶是美国现代主义的黄金期。在此期间,美国艺术批评家克莱门特·格林伯格(1909年-1994年),仅平他一人立马横枪,力挺前卫的现代主义艺术,用以对抗当时社会流行的文化工业产品的商业化,著有《艺术与文化》、《朴素的美学》、《格林伯格艺术批评文集》等,他说“没有艺术的过去,没有对保持杰出性的以往标准的需要和迫切要求,像现代主义这样的事是完全不可能的”。格林伯格锐眼识英雄,最早发现了带有本土精神的画家杰克逊·波洛克。波洛克那将绘画视为画家情感的直接流泻的“滴画”,正符合格林伯克的美学原理,强调直觉和品位一样,具有主观性和客观性,“艺术唯有证明其价值的不可替代性才能防止自身的贬值”。从哲学观念上看,格林伯格认同“康德式”内在批判的观点,即康德在《纯粹理性批判》中所宣告的——“不是知识依照对象,而是对象依照知识”,而康德“先天式综合判断”正是现代主义的理论基础,具体说就是——“人的直观能力先于直观对象,并决定了他所能够直观到的内容”,因而康德堪称第一个现代主义者;从绘画技术上看,格林伯格觉得这些曾被传统绘画大师视为消极因素的东西——平面外观、形状、颜料特性等,在现代主义画家那里却变成了肯定因素,把绘画本身平面性的限制变成一种特性来发挥。我们认识一下18世纪德国哲学家康德(1724年-1804年)是必要的,他被誉为发起“哲学界的哥白尼式革命”的伟人,其名言被反复引用——“世界上最奇妙的,是我头顶的灿烂星空和内心的道德准则”,而他对伦理意义上的审美也做出评判——“谁遇到缺德事不立即感到厌恶,遇到美事不立即感到喜悦,谁就没有道德感”。简直可以这样说——“康德”的别名就是“道德”。他的“道德感”和“道德观”——两者都是世界之最。而最值得画家铭记的,是康德对视觉艺术的隆崇,因为“把想像力置于一种自由的、毕竟同时与知性相结合的游戏之中时……(这产品)去促进这些(知性)概念与感性的结合,(这样)就仿佛促进了高级认知能力的文雅”。绘画,培养我们“高级认知能力的文雅”,而这种“文雅”总能在油画家田迎人的画廊里,最用直观的方式被观众所感受并受其熏染。在与“滴画”专家波洛克作品《路西法》(1947年)对照欣赏时,我们惊喜地发现——田迎人的抽象油画《黑桃皇后》也是以幻想的人物为标题,却用看不见对象的渲染为“游戏”,在考验着人们“高级的认知能力”,同时也表达着康德“知性为自然界立法”的艺术法则,所谓人具有超越经验的认识结构,而“超验”的感觉和体验在艺术的空间同样适用。

正像英国思想家、“维多利亚时代的圣人”罗斯金推崇新古典主义和浪漫主义艺术一样;美国最重要的艺术批评家格林伯格促成了现代主义艺术理论的法典化。而我们只要谈到20世纪现代派绘画,一个绕不过去的人物就是法国艺术家亨利·马蒂斯。顺便提及,毕加索、马蒂斯以及蒙德里安和康定斯基等,都在30-40年代的纽约,被年轻的艺术家们热烈追捧,与他们当时在欧洲遭到的冷遇形成反差。显然,马蒂斯在年轻时抛弃地方法院行政官员的位置是对的,这让他发现了“如同在天堂里”的作画的感觉,并把他在天堂里“充满着平衡、纯洁、静穆”的体验,宣泄在自己的画框中,他的《桥》是金灿灿的,《科利尤尔橄榄树》是绿油油的,《奥利维斯大道》中的植物竟然是蓝盈盈的……。而油画家田迎人的抽象油画《毕加索遇见马蒂斯》,可以被视为对现代主义绘画的一篇礼赞,她巧妙地运用两位现代派大师最钟爱的颜色,来暗示他俩在艺术风格上的交集,毕加索曾经喜欢普鲁士蓝的忧郁(见《盲人的早餐》)、玫瑰红的多情(见《拿烟斗的男孩》)和葡萄园黑的深邃(见《自画像》),而马蒂斯则偏爱红、黄、蓝、绿以及它们融合产生的效果(见《奢华、宁静、欢乐》、《生活的欢乐》、《戴帽子的妇人》)。我们光看“毕加索遇见马蒂斯”这个标题就很有趣,毕加索比马蒂斯整整小一轮,两人在巴黎相识,虽因观点不同而不免争执,却终归是一对好友。非常幸运的是,毕、马二位画家虽然个性张扬、强悍,却没有像梵高和高更那样始于猩猩相惜的互敬,终于一山而虎的互伤。田画家似乎在用她的色彩和线条,发表纪念两位前辈的演说,不仅复述了毕加索的惊人之语——“风格对画家而言是最危险的敌人,画家死了之后,绘画才有风格”;也追忆起马蒂斯的炙热情怀——“颜色的选择不是基于科学,我没有先入之见地运用颜色,色彩完全本能地向我涌来”。

任何一位伟大的艺术家都不完全是他自己,他的作品的署名虽然是他自己,但在他的作品中势必存有在他之前历代艺术大师们影响的痕迹,只不过那是我们肉眼看不到的埋藏在骨子里的痕迹罢了。一部艺术史,从某种意义上说,就是前人托举后人的艺术生命成长史。的确,在现代主义的前面有着古典主义,在现代主义的后面有着未来主义。——如果按照油画家田迎人的名字含义来解释,那就是前迎古人,后迎来者,今迎你我。