油画家田迎人:至上主义的“黑白”

作者 彭 俐

一个人长时间呆着不觉孤独,他不是患有自闭症,就是个造型艺术家。

油画家田迎人的孤僻性格很早就开始显露,她在梳着小辫儿的时候就没有玩伴,总是一个人安静地独处,喜欢拆卸机械零件再重新组装,一盆沙子能够把玩一个下午,把猴皮筋拴在一棵大树上,用手抻着另一头单独跳……几乎所有自闭症孩童的特征,她全都具备:严重缺乏与他人的情感接触,怪异的、重复性的、仪式感的行为,缄默或语言显著异常,高水平的视觉——空间技巧或机械记忆能力与其他方面学习困难形成对比,以及聪明、机敏具有吸引力的外貌表现。事实证明,在自闭症的征兆与艺术的天赋之间,有一个不易觉察的模糊地带,弄不好就会造成误会,要么贻误了疾病的治疗,要么耽误了艺术才能的打造。

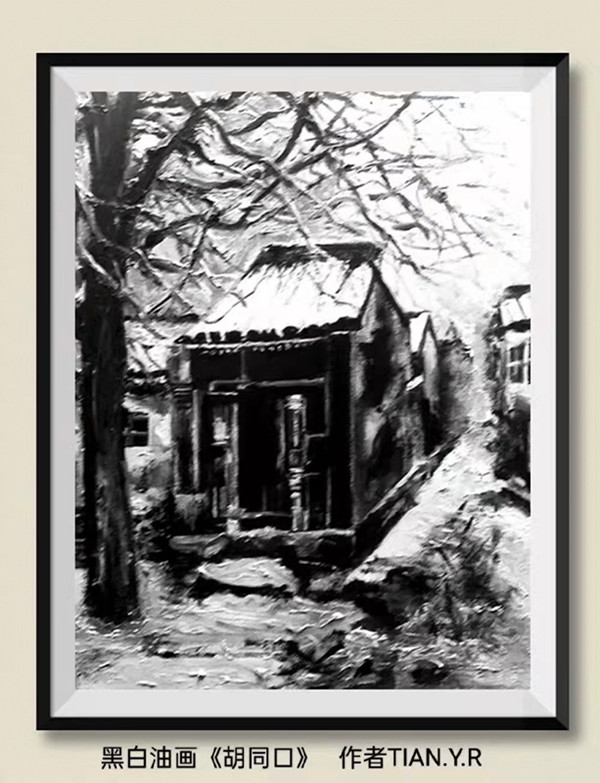

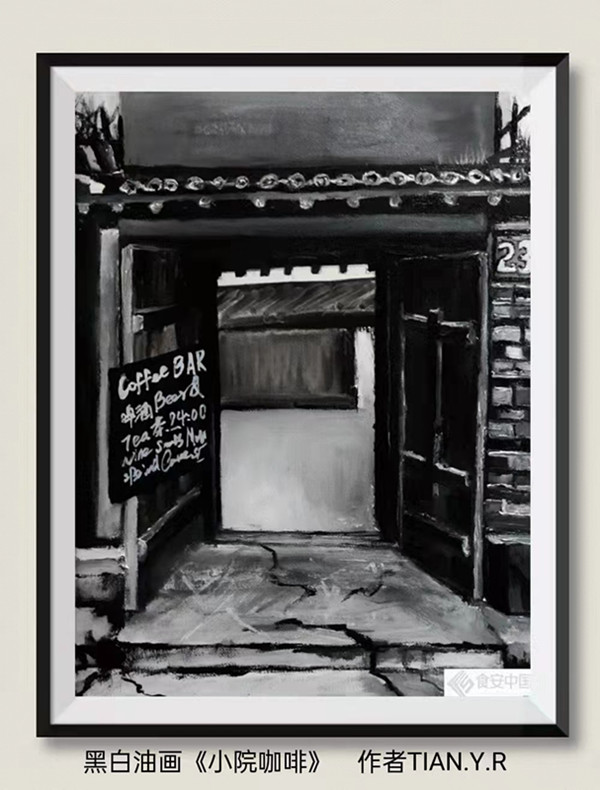

一位造型艺术家必须忍受或享受长期的孤独,非孤独不能专注、严密、深刻的思考,非思考不能凭空把一个属于灵魂的艺术王国建造。今天,我们要认识艺术史上“至上主义”流派的创始人——俄国卡西米尔·塞文洛维奇·马列维奇,他就是一个艺术世界的孤独不败者。自从公元11世纪哥特式艺术发轫以来,哥特式、巴洛克式、洛可可式、佛罗伦萨画派、威尼斯画派、巴比松画派、新古典主义、浪漫主义、印象主义等各种艺术形式、风格、流派层出不穷。然而,几乎所有能够形成一个流派的艺术,都是三人以上的群体所为,否则,单打独斗则难成气候,直到20世纪初叶马列维奇的出现,才出现了一个——“一个人的艺术流派”。这一绘画界的传奇人物马列维奇(1878年-1935年),单凭一个之力就支撑起一个艺术流派,他的豪言壮语曾经震惊了世界:“我的新绘画完全不属于地球。地球像个被蛀坏的房子一样,已经被遗弃了。确实,在人的身上,在人的意识中,有一种对空间的渴望,一种脱离‘地球’的向往。”——的确,他向往在宇宙空间自由地驰骋,太空飞行器的发明为他的梦想提供了物质支撑,而现代科学技术的突飞猛进成就了艺术家的雄心壮志。而马列维奇的名言是:“如果想成为真正的画家,那么画家必须抛弃主题与物象”。他的代表作《白底上的黑色方块》(1913年)、《白色的白色》(1918年),标志着终极意义上的“至上主义”艺术精神和理想。黑,宛如宇宙黑洞旷远深邃;白,好似亿万恒星打磨揉碎。他把几何形状的正方形所蕴含的高贵庄严的特殊美感,借用同样纯洁朴素如真理的黑白来表现,并当作人类至高至上的理性精神来颂扬,产生出一种令人过目难忘的震撼和感动。他的解释也具有柏拉图式的哲学意味:“方的平面标志至上主义的开始,它是一个新色彩的现实主义,一个无物象的创造,所谓至上主义,就是在绘画中的纯粹感情或感觉至高无上的意思”。从艺术审美的极至感和深刻性两方面来看,非三原色的白、灰、黑,较之三原色的红、黄、蓝,一点儿也不逊色。而在钟情于“黑白”这一点上,油画家田迎人显然站在马列维奇,站在“至上主义”画派一边。她的“老北京黑白油画系列”作品,具有鲜明的民族特色和厚重的历史感,作为中国符号显得十分亮眼,《老房子》亲切,《胡同口》难忘,《小院咖啡》浓厚,《儿时的鼓楼》安详……与马列维奇呈现给我们的“方的平面”、“无物象”的黑白界域不同,田画家创造了一个“现实主义”、“有物象”的黑白世界。

马列维奇不仅是一位艺术家,同时也是一位艺术理论家,学术研究的历练和深厚的理论素养,让他的作品焕发出理性的迷人色彩。他的著作《非客观的世界》(1927年出版)值得一读,其中的“至上派”观点,明显带有主观唯心主义的认知:“客观世界的视觉现象本身是无意义的,有意义的东西是感觉”。——马列维奇的这一表述,与英国哲学家贝克莱的句式和含义都很相像:“心灵不在的地方,一切毫无意义”。而黑格尔说过类似的观点:“绝对理念是万事万物的本源”;更早的柏拉图应该是这方面的鼻祖:“现实世界是理念世界的影子”。当视觉艺术家懂得并非“眼见为实”而是“心见为真”的时候,用抽象形式所表现的“无物象的世界”就蓦然浮现,而“至上主义”绘画也就找到了自己安身立命的理由。纵观艺术史,一个画家的艺术风格和趣味并不是一成不变的,越是见多识广、心灵丰富的人,越具有求知、探索和尝试的欲望,一股原创的精神与活力也由此迸发。马列维奇的艺术创作分为“黑色时期”、“红色时期”和“白色时期”三个阶段,就像毕加索的艺术生涯经历了“蓝色时期”、“玫瑰红时期”与“(灰褐色)黑人时期”一样。他谱写的油画“三部曲”为被世人称道,从《黑方块》到《红方格》再到《白上白》,生动诠释了“至上派”的艺术理念,当他放弃一个可见的世界——物质性的世界时,另一个不可见的世界——精神性的世界,就像太阳一样冉冉升起。这个道理很简单:如果不是灵魂至上,难道还是物质至上吗?!

然而,当人们最初看到马列维奇《黑方块》这样简单至极的几何图案时,第一个反应是拒绝,而不是接受。“至上派”的绘画方式打破常规,它抽象到“无物”,绝对到“无题”,极端到“无解”,肆意到“无理”,如果说它预示着“四大皆空”的宇宙观,显然不太贴切;倘若联想到“原本无一物,何处惹尘埃”的禅意,却又非常勉强,它毕竟不是慧能的《菩提偈》。在艺术世界里,几乎所有突破传统、颠覆常理、独辟蹊径、挑战权威的创造之举,一般都会受到严厉的指责和质疑,这是再正常不过的事情。按照油画家田迎人的话说,就直白得要命:“你若是毕加索,无论画出什么都有人喜欢”。记得她曾满怀激情地做了长城的“美容师”,在她的风景油画《长城丽影》问世之前,没有一个画家能把古老的长城建筑画得这样美,像那一片盛放的花丛中,美女脖颈上的一条项链那样美。她这样作画的理由很充分,在21世纪的今天,这座古代用做军事防御的建筑已经烽火不再,它作为一个无比亮丽的中国文化符号横亘长空,成为呼唤世界和平和友谊的一条斑斓的纽带。一开始,在“北京长城国际文化研讨会”上展示的这幅油画,还曾让有些人感到疑惑并提出疑问:“我们没有见过这么艳丽、喜庆、容光焕发的万里长城呀!”——田画家回答得好:“你没见过就对了!我从来不画人们在哪里都能看到的画,那是随大溜的画!”

一个画家,像所有其他门类的艺术家一样,至少要坚守这样两个一生作艺的底线:

一,不重复自己;

二,不重复别人。

我们要说,马列维奇所倡导和实验的“至上主义”绘画艺术,给我们的启示之一就是——人类的创造精神“至上”,而永远不变的艺术宗旨是——“原创”。那么现在,问题就来了。创造精神虽然很好,原创作品也是必须,但是,我们怎么发现和培养具有非凡创造力的人呢?一个概率很大的预测标准是,小时候独自玩耍还津津有味、神游天外且常常发呆的孩子,或许就是将来有望成为创造者和发明家的人。总是“好高骛远”或“异想天开”,于常人来说也许算不上是好事,却是每一个艺术家的看家本事。例如,马列维奇为歌剧《征服太阳》结尾幕布设计的图案,就带有一种“征服太阳”的雄伟气魄,即足以吞没一切的宇宙黑洞一般的“黑方块”。艺术家以打破传统思维惯性和模式为己任,任重道远,“我们的时代没有道理重复以往时代的过时形式”。事实上,并非每个职业画家都能避免循规蹈矩,且像马列维奇那样幸运:“我让形式归零,将自己从学院派艺术的泥沼中打捞了出来”。画坛无问西东,英雄所见略同,油画家田迎人也大胆地绘制了一幅静物画《太阳的替身》,这与马列维奇参与《征服太阳》的雄心比肩而无憾,她用庄重深沉的灰黑色为背景,以赤、橙、黄、绿、青、蓝、紫搭配成七彩花束,表达一种芬芳的诗意:“一叶草,有珍珠佩戴;一朵花,包裹着太阳”。

太阳是孤独的,行星们成群结队。

在夜晚和白昼所构成的生命旅途上,永远“黑白”分明。

对于以创造为生命的艺术家来说,作艺,无非就是做自己,做一个独一无二的、最好的自己,在一件件艺术作品——恒星一样为人类散发着热能的天体上,签上自己闪光的名字。